英語や日本語をはじめ、言語の教師になろうと勉強をはじめるといくつかの理解が難しい専門用語に出合います。

その中のひとつの言葉が、音素です。

音素とはいったいなんでしょうか? 今回は「音素ってなに?」という疑問に具体例とともに詳しくお答えします。

目次

「音素」について

では、「音素」ということばはどういう意味でしょうか?

わたしは日本語教師を目指して日本語教師養成講座に通っていたときに初めて知りました。

「音素」とは?

日本語教師向けに書かれた本には、「音素」の説明として、次のとおり書いてあります(太字はサトによる)。

(前略)ある言語の母語話者が、「同じ1つの音」と考えている音の単位を音素と言います。

国際交流基金 著『音声を教える』(2009年 ひつじ書房)

「ある言語の母語話者」ということは、音素は言語(日本語とか英語とか)によって変わるということですね。

また、「同じ1つの音と考えている」という表現からは、実際には同じではないというニュアンスが伝わってきます。

……という説明だけを読んでもピンとこないと思うので、次項では日本語の例を挙げつつ解説します。

日本語の「た行」の音素と発音

では「音素」がどういうものかを説明するために日本語の「た行」を例に挙げましょう。

「た行」には3種類の子音がある

「たちつてと」は母音が違うだけで、子音はすべて同じ[ t ]が使われているように見えますよね?

ところが、我々が気づいていないだけで「た行」には3種類もの子音が入っているんです!

どれが違う子音なのかというと「たちつてと」をヘボン式ローマ字にするとわかります。

ローマ字表記

ta chi tsu te to

「た行」には次の3つの子音が混在しているのです。

「た行」の子音

- t

- ch

- ts

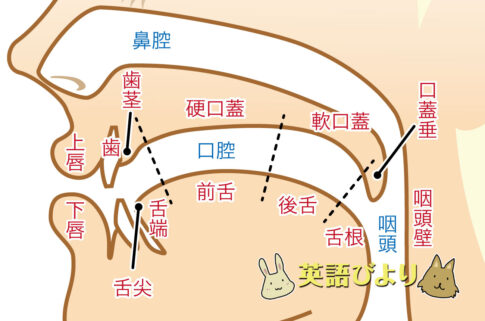

発音記号に置き換えると?

もっと厳密に見るために、発音記号とともに表にしてみますね。

| ひらがな(ローマ字) | 発音記号 |

|---|---|

| た(ta) | [ ta ] |

| ち(chi) | [ t͡ɕi ] |

| つ(tsu) | [ t͡sɯ ] |

| て(te) | [ te ] |

| と(to) | [ to ] |

「う段」を[ u ]ではなく、[ ɯ ]と書いているのは、こちらのほうが日本語の「う」の発音に近いからです(参考: 日本語にある2種類の「う」について)。

上にある発音記号を見てみてください。「た」「て」「と」の子音は[ t ]ですよね?

一方、「ち」と「つ」には、「なにこれ?」という感じの発音記号が入っています。

このように、厳密には「ち」と「つ」の発音は「 t 」ではありません。そのため、表記に使われる発音記号も違うわけです。

「音素」はその言語を使う人が「同じ音」と認識するもの

実際の音声が違う、そして発音記号も違う。

そのため、本来なら「ち」と「つ」は違う行にあるべきです。

たとえば「ちゃ行」とか「つぁ行」みたいな行があれば、こちらの表のように行ごとに子音がそろってスッキリするはず。

| た行 | ちゃ行 | つぁ行 |

|---|---|---|

| た[ ta ] | ちゃ[ t͡ɕa ] | つぁ[ t͡sa ] |

| てぃ[ ti ] | ち[ t͡ɕi ] | つぃ[ t͡si ] |

| とぅ[ tɯ ] | ちゅ[ t͡ɕɯ ] | つ[ t͡sɯ ] |

| て[ te ] | ちぇ[ t͡ɕe ] | つぇ[ t͡se ] |

| と[ to ] | ちょ[ t͡ɕo ] | つぉ[ t͡so ] |

それなのに、我々日本人は「たちつてと」は同じ「た行」だと認識していますよね?

ここで、もう一度「音素」の説明を見てみましょう(太字はサトによる)。

(前略)ある言語の母語話者が、「同じ1つの音」と考えている音の単位を音素と言います。

国際交流基金 著『音声を教える』(2009年 ひつじ書房)

発音記号は違うものの、「たちつてと」の子音の部分は、日本語母語話者にとって「同じ1つの音」。

こういう音を専門的に「音素」と呼びます。

音素とは?

ある言語の母語話者が、「同じ1つの音」と考えている音の単位

音素の表記の仕方

さて、音素を表記するときにはどういうふうに書けばいいのでしょうか?

厳密な発音記号(IPA)は[ ] というカッコで表しますが、

音素は / / で表します。

たとえば「たちつてと」の子音の音素は /t/ です。

表記するときは次のようにします。

| 「た行」にある音素 | 「た行」にある厳密な発音記号 |

|---|---|

| /t/ | [ t ] [t͡ɕ] [t͡s] |

/t/ というグループ(音素)があり、そのメンバー(発音記号)に[ t ][ t͡ɕ ][ t͡s ]がいるとイメージしてもいいかもしれません。

メンバーはみんな似た者同士ですが、「少しずつ違う」という感覚です。

なお、「た行」については日本語の「た行」には3つの子音が混在しているで詳しく紹介しています。

「音素」の例

では日本語と英語を例に、音素がどういうものなのかを見ていきましょう。

ここでは、次の3つを例に挙げます。

日本語の3つの例

「さ行」における音素の例

さきほどは「た行」を例に挙げましたが、今度は日本語の「さ行」の子音を見てみましょう。

「さ行」にも2種類の子音がある

実は、「さ行」には2種類の子音が混在しているのです。

ヘボン式ローマ字にすると、次のとおりです。

ローマ字表記

sa shi su se so

子音は「 s 」と「 sh 」の2種類がありますよね。

発音記号といっしょに表にすると、次のとおりになります。

| ひらがな(ローマ字) | 発音記号 |

|---|---|

| さ(sa) | [ sa ] |

| し(shi) | [ ɕi ] |

| す(su) | [ sɯ ] |

| せ(se) | [ se ] |

| そ(so) | [ so ] |

発音記号を見ると、「し」だけ子音が違いますが、我々のような日本語の母語話者は同じ「さ行」に属する音として認識していますよね?

「さ行」の音素と発音記号

つまり、「さ行」子音の音素は /s/ と表記され、次の表のようになっています。

| 「さ行」にある音素 | 「さ行」にある厳密な発音記号 |

|---|---|

| /s/ | [ s ] [ ɕ ] |

「さ行」について詳しくは日本語の「さ行」には2つの子音が混在しているをお読みください。

【中国語の例】言語によって「音素」が違う

ちなみに中国語では[ s ]と[ ɕ ]の発音は別の音素として認識されています。

そのため、中国語での音素は次の2つが分かれているのです。

| 中国語での音素 | 本来の中国語の発音記号 |

|---|---|

| /s/ | [ s ] |

| /x/ | [ ɕ ] |

中国語をアルファベットで書く際、「シ」の発音の子音として「 x 」が使われます。たとえば「小」の読み方なら /xiǎo/ のように。

このように、どの発音を「同じ音」ととらえるかは、その言語によって変わってくるということです!

「や行」における音素の例

続いて「や行」を見てみましょう。

「や行」の子音はひとつだけ

「た行」も「さ行」も2つ以上の子音が入っていましたが、「や行」は子音がひとつだけです。

発音記号は、次のとおりになります。

| ひらがな(ローマ字) | 発音記号 |

|---|---|

| や(ya) | [ ja ] |

| ゆ(yu) | [ jɯ ] |

| よ(yo) | [ jo ] |

発音記号に「 j 」が入っていますが、これが「やゆよ」の子音の発音記号です。

「や行」の音素と発音記号

「や行」子音の音素と発音記号は、次のとおりになります。

| 「や行」にある音素 | 「や行」にある厳密な発音記号 |

|---|---|

| /j/ | [ j ] |

音素=実際の発音になっていて、シンプルです。

こんなふうに、音素ひとつに対して発音記号もひとつという場合もあるんですね!

英語の「 L 」と「 R 」における音素の例

音素は日本語や英語などの「言語によって変わる」と紹介しました。

今度は日本語ではなく、英語の例として「 L 」と「 R 」の発音を見てみましょう。

英語話者にとって「 L 」「 R 」は別の音素

英語の「 L 」と「 R 」の発音は、日本人にとっては何度聞いても同じ音に聞こえますよね?

ところが英語話者にとってはまったく別の音素と認識されています。つまり次のように表記できますよ。

| 英語にある音素 | 本来の発音記号 |

|---|---|

| /l/ | [ l ] |

| /r/ | [ ɹ ] ※ 英語の「 R 」の発音の国際音声記号 |

上のように英語話者にとっては、

/l/ と /r/ は別の音素として認識されています。

日本語話者にとって「 L 」「 R 」は同じ音素

ところが日本人の耳には「 L 」の発音も「 R 」の発音も区別できません。

日本語では「 L 」と「 R 」は区別していないため、同じ音に聞こえてしまうのです。

そのため日本語話者にとってはこちらのような音素になります。

| 日本語にある音素 | 本来の発音記号 |

|---|---|

| /r/ | [ l ] [ ɹ ] |

上の表にある /r/ は、「ら行」の子音を代表し、音素として使われています(「ら行」子音の本来の発音記号は[ ɾ ]です)。

ということで、どの言語が母国語なのかによって、音素の認識が違うのです。

ちなみに、日本人でも「バイリンガル」の人なら、/l/ と /r/ の2つの音素が区別されますよね?

「音素」は個人の能力には焦点を当てていません!

「音素」は個人の能力を表すものではなく、あくまで「一般的に」その母語話者が認識する音の単位を指すのです。

【参考】「発音の区別」ができないものは音素と発音の数にズレがある

ほかにも、日本語話者にとって英語の発音の違いが難しいものはいくつかありますよね?

たとえば「 B 」と「 V 」や「 S 」と「 TH 」のように。

こういうものは、音素と実際の発音の数が噛み合っていないことが原因というわけですね。

| 音素 | 発音記号 |

|---|---|

| /b/ | [ b ] [ v ] |

| /s/ | [ s ] [θ] |

| /z/ | [ z ] [ ð ] |

| /r/ | [ l ] [ ɹ ] |

| /ʒ/ | [d͡ʒ] [ ʒ ] |

「ミニマルペア」に注目して練習しよう

先ほど、日本語では「 L 」と「 R 」を同じ音素でカバーしていると書きました。

つまり、日本語の母語話者は「 L 」と「 R 」を同じ音として認識しているため、英語の「 L 」と「 R 」を聞き取るのも発音するのもニガテなのです!

こういう音素の違いを克服するには、どうすればいいのでしょうか。

ひとつの対策として、ミニマルペアに注目した練習を行うのがオススメです。

「ミニマルペア」というのは、音素が1か所だけ違っていて、意味も違う単語のペアのこと。

たとえば、「light」と「right」のペアなんかがミニマルペアです。

| 単語 | 発音記号 | 意味 |

|---|---|---|

| light | [ laɪt ] | 光 |

| right | [ ɹaɪt ] | 右 |

この例では、[ l ]と[ ɹ ]の1か所の音が違っていて、それによって単語の意味を区別しています。

音素で言うと、/l/ と /r/ の違いですね。

この「ミニマルペア」に注目して練習をすることで、聞き分けや発音のレベルアップが期待できます!

「音素」についても、ミニマルペアについて知った方が理解しやすいので、ぜひご覧くださいね。

まとめ

この記事では、「音素」について解説しました。

まとめると、次のとおりです。

「音素」についてのまとめ