世の中にはいろいろな英語の学習方法があります。

英語を勉強し直したいと思っても、選択肢が多いがゆえに迷っちゃいますよね。

そんな人におすすめしたい「誰にでも効果のある学習方法」が多聴です。

この記事では、「多聴」のメリット・デメリットや、「多聴」のハードルを下げる方法などをご紹介します。

多聴とは

まず、多聴とは何かをご説明しましょう。

かんたんに言うと、多聴とは「だいたいわかるレベルの英語を大量に聴くこと」です。

多聴で使用する教材のレベルは?

「多聴とはだいたいわかるレベルの英語を大量に聞く」……と書きましたが、具体的には何%ぐらいわかるレベルの英語を聞くべきなのでしょうか?

書籍『英語はもっと科学的に学習しよう』には、次のように書いてあります(太字はサトによる)。

感覚として、少なくとも6割、できれば7割か8割くらい理解できると感じられるものを聞くのがよいでしょう。

白井恭弘 著『英語はもっと科学的に学習しよう』( 2014年 KADOKAWA)

理解度については60%〜80%と幅広いのですが、オススメは70%〜80%理解できるもの、ということですね。

多聴では同じ本を繰り返し聴いてもいいの?

さきほど、多聴は「だいたいわかるレベルの英語を大量に聴く」と書きました。

こんな疑問もわくことでしょう。

「大量に」って同じものを何回聞いてもいいの?

こちらについても、『英語はもっと科学的に学習しよう』に答えがあります。

同じものを何度も聞くのが有効です。

白井恭弘 著『英語はもっと科学的に学習しよう』( 2014年 KADOKAWA)

同じものを繰り返し聞くことを、むしろ推奨していますね。

多聴は「ながら聴き」でもいいの?

仕事などが忙しい人の場合、「多聴」に使う時間があまりないこともあるでしょう。

では、「多聴」は「ながら聞き(なにかをしながらやる)」をしてもよいのでしょうか?

個人的な経験から言わせてもらうと、何かをしながら聴いてもOKです。

わたしの場合、皿洗いをしている時間を「多聴」の時間にしていますが、多聴を通じて覚えた表現はけっこうあります。

多聴は「だいたい理解できるレベル」のものを聴くので、単語の意味を推測できる場合があるんですよね。

意味を推測して、あとで辞書で意味を確認した単語は、記憶にこびりついています。

多聴は毎日どのくらいの時間するの?

多聴の時間は毎日どのくらいするのがよいのでしょうか?

これは、5分でも10分でもいいです。1週間に1日だけ2時間やるよりも、とにかく毎日続けることが大切です。

皿洗いとか、歯磨きとか、毎日することってありますよね。

そのついでに多聴をすると続けやすいです!

習慣化についてはこちらの記事もどうぞ。

多聴のメリット

では、だいたいわかるレベルの英語を大量に聞くメリットは何なのでしょうか。

メリットは、次の2点です。

多聴のメリット

1点ずつ、見ていきましょう。

だれにでも効果が期待できる

まず、

だれにでも効果が期待できる点です。

というのも、多聴は「第二言語習得」の研究結果に沿った形の学習方法だから。

第二言語習得というのは、人間が第二言語(外国語など)をどうやって身につけるのかを研究している分野のことですよ!

この第二言語習得の研究結果によると、外国語などを身につけるのに大切なのは、だいたいわかるレベルのものを大量に聞いたり読んだりする「インプット」なのだそうです。

この点について、『英語はもっと科学的に学習しよう』には次のように書いてあります(太字はサトによる)。

この本の基盤となっている「第二言語習得(SLA)」の分野では、聞くこと(インプット)が言語習得に不可欠である、ということに異論をはさむ研究者はいません。

白井恭弘 著『英語はもっと科学的に学習しよう』( 2014年 KADOKAWA)

「インプットが重要である」というのは、第二言語習得では常識になっているとも言えます。

「ながら」学習ができる

それから、さきほども書いたとおり、「ながら」学習ができるのも多聴のメリットです。

皿を洗いながら、料理をしながら、歯を磨きながら、通勤中に英語を聞くのもいいですね。

本を開いたり、気合を入れたりしなくても、気軽にできるのが多聴です。

手や目がふさがっているときでも、「耳」は意外と暇を持てあましていることを知っておきましょう。

多聴のデメリット

多聴のデメリットを挙げるとすれば、次の2点です。

多聴のデメリット

1点ずつ、かんたんにご説明しますね。

効率よく「覚える」のには不向き

まず、多聴は単語などを効率よく「覚える」のには不向きである点。

英語を聞いて、「だいたい分かるなー」と思っても、単語などを覚えるにはやはり意識的な学習が必要です。

さきほど、わたしは多聴を通じて覚えた単語があると書きましたが、効率は悪いと言わざるを得ません。

効率的に単語を覚えたいのであれば、単語の勉強時間をとって集中して勉強しましょうね。

『DUO 3.0』などの単語帳がオススメです。

何度も同じものを聞くと飽きる

多聴では、同じものを何度も聞くことが推奨されていると書きました。

何度も聞くことで、だんだん分かる(または推測できる)部分が多くなっていくことがあります。

ただ、同じものを繰り返し聞いていると、やっぱり飽きてしまいますよね。

まあ、同じことをしていると飽きてしまうというのは、多聴ならではのデメリットというわけではありませんが……。

対処法はシンプルで、ある程度わかるようになった段階で「新しい教材」に移ることです。

『English Journal』という雑誌(月刊誌)は、次のメリットがあるので多聴にオススメです!

『English Journal』のメリット

【オススメ】「多読」で使った本を「多聴」で使う

「多聴」について紹介してきましたが、こちらのように思ったかもしれませんね。

英語だけ聞いても、あまりわからないわたしには多聴はムリなのでは……?

たしかに初級者にとって多聴はハードルが高いかもしれませんが、そのハードルを下げる方法があります。

個人的なオススメは、すでに読んでいる本の音声を聞くこと。

多読(だいたいわかるレベルの英語を大量に読むこと)で読んだ本がオススメです!

「多読」で読んだ本の音声を聞くのをオススメする理由は、次のようなメリットがあるからです。

では、もうすこし詳しく説明しましょう。

自分の興味に合っているから

まず、自分の興味に合っているという理由です。

「多読」は「自分が読んでいて楽しい」と思う本を選ぶのが大前提ですから。

なので、形が変わって音声になっても楽しめるはず。これは特にモチベーションの維持にも役に立つでしょう。

内容が(だいたい)わかっているから

多読ですでに読んでいる本は、内容がだいたいわかっていることもオススメする理由の1つです。

聞いたときに「まったくわからない」ということは、ある程度避けられます。

わからないところを文字で確認できるから

「多読」ですでに読んだ本を「多聴」に使うことで、文字で確認できるというメリットもあります。

聞いてわからなくても、読めばわかるという場合もありますよね?

その上で再度聞いてみると、理解度はグッと高くなりますし!

「多読で読んだ本」を音声で聴く方法

先述したように、わたしは「多読で読んだ本」を音声で聴くことをオススメしています。

では、その音声データはどうやって手に入れればいいのでしょうか?

次の3つの方法があります。

多読で読んだ本の音声を聞く方法

1つずつ、ご説明しますね。

YouTube

もし、対象の本画「絵本」であれば、YouTube上で「読み聞かせの音声」が見つかる場合があります。

たとえば『英語版 はらぺこあおむし』の読み聞かせ動画はこちらです。

この動画はイラストも入っているので、音声だけ聞くよりも、ストーリーがより理解しやすくなっています。

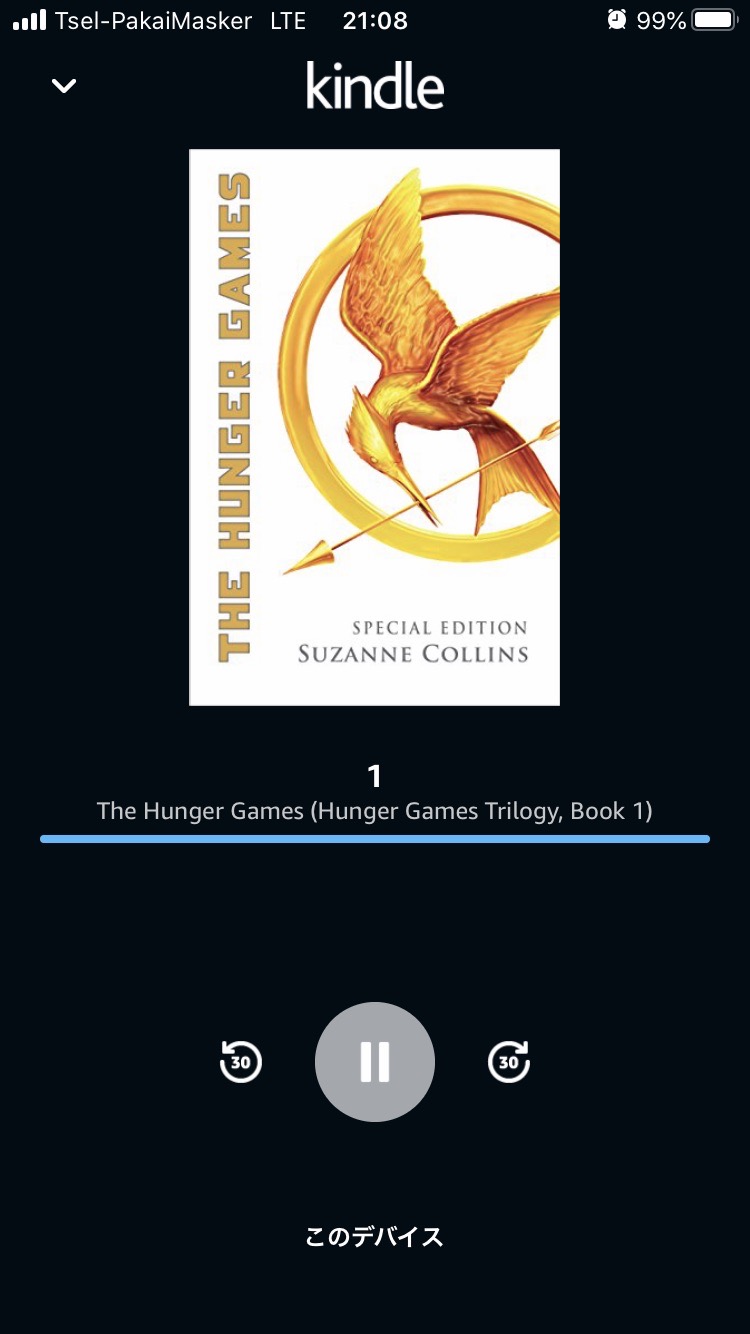

スマホの読み上げ機能

電子書籍の場合、スマホの読み上げ機能を使う「裏技」もあります。

そのなかでも特に有名な「Kindle」の読み上げには、スマホに搭載されているものではなく、アプリ版「Alexa(アレクサ)」を使うのがオススメです。

「Alexa」はAmazonの音声アシスタントのことですね。そのアプリです。

実はわたし、iPhoneの読み上げ機能を使っていたこともあるのですが、ところどころで音声が止まってしまうことがあり、ストレスを感じていました。

その点、Alexaならバッチリ。

章と章の間なんかはたまに「しーん」となる場合もありますが、しばらく待てばまたはじまります。止まることは、ほぼありません。

アプリの「Alexa」でKindleを読み上げる方法は、こちらに書いているのでご参考に。

Audible(Amazonのサービス)

また、Amazonのサービスである「Audible(オーディブル)」を利用する手もあるでしょう。

Audibleというのは、本を読み上げた音声が聞ける、いわば「聞く本」のサービスです。

前項で紹介した「スマホの読み上げ」と違って、プロが感情を込めて読んでくれているので、ストーリーなどをより深く味わえます。

Audibleについてはこちらもご参考になさってくださいね♪

まとめ

この記事では、「多聴」のメリット・デメリットや、ハードルを下げる方法などをご紹介しました。

誰にでも効果がある方法なので、ぜひお試しください。

ハードルが高い場合は、多読からはじめるのもオススメです!